Dire que j’ai procrastiné pour essorer et sécher ce brouillon mouillé début janvier, enfermée à quatre tours, le nez brûlant collé contre la fenêtre d’une maison ensevelie sous quatre mètres de neige québécoise, serait comme de dire que j’avais procrastiné pour finaliser le contrat EDF de mon ancien appartement : si gravissimement vrai que cela suffirait normalement à m’en faire tirer des leçons durables pour le futur. Mais comme disait quelqu’un : « Avec assez de temps, tout peut arriver, statistiquement. »

Assez de pesanteur, place à la légèreté. La neige a fondu, les arbres se sont relevés, les feuilles se sont entrouvertes, timidement. Le printemps tardif a remis son chapeau pour mettre en lumière une sorte d’été, qui nous plombe de sa soudaineté. Les aisselles moites, je nous entraîne pour nous rafraîchir du côté des éditions de la Pastèque, avec La Collectionneuse de Pascal Girard.

Dans la vie, Pascal a deux casquettes : il est dessinateur… et loser. À trente-ans, il vient de se faire bazarder par sa blonde, et se retrouve tout naturellement à squatter chez ses meilleurs potes, potes très sympas au demeurant mais récemment devenus parents. Promettant initialement de déguerpir dès qu’il dégote une piaule, il sombre dans la douceur des journées passées à flâner, encombre ses copains des caisses de livres que son ex lui fait livrer, et refuse de se tirer le poil de la main, qui commence à dangereusement prendre le chemin d’une touffe. Alors qu’il furète dans une librairie, il aperçoit une jeune femme voler une bande dessinée : la sienne ! Incapable de la dénoncer et mu par une irrépressible curiosité, il entreprend de la suivre : mais pour quelle raison étrange la jeune rapteuse a-t-elle chouré son œuvre à lui ? De flâneur, Pascal glisse doucement vers le rôdeur.

Pascal est un loser au grand cœur, un lâche pétri de contradictions, et qui ne cesse de nous faire nous poiler par sa désinvolture : c’est un gentil connard, qui s’illustre par son ingénuité (il mouche les enfants qui chialent, s’impose chez ses potes, ne fait que l’ouvrir au travail au lieu de bosser, ou sauve sa peau plutôt que de rattraper un gosse qui se vautre dans la rue…).

Mais le vol de cette jeune femme fait rentrer une autre possible donnée dans le jeu : Pascal, pourrait-il perdre en lose rien que par l’action d’une autre ? Est-ce qu’être choisi, lui, parmi tant d’autres, dans une librairie (de bon goût), n’est-ce pas une victoire, qu’on pourrait lui imputer ? L’univers, peut-il redistribuer la molécule de la win, à défaut des richesses ? La perspective d’être adulé le fait virtuellement rentrer dans un rôle d’importance. C’est là toute la naïveté de ce gentil minable, qui pense avec sincérité pouvoir exprimer son égocentrisme au quotidien ; du côté du lecteur, le personnage de l’auteur-crétin s’en sort sans trop d’égratignures, grâce au contraste offert par la congrégation d’humains unanimes qui le rabroue à chacune de ses bévues. Pascal, c’est une sorte de Gaston qui a la gaffe sociale.

Et maintenant, si vous me le permettez, un pas de côté, une moulinette, une entorse : un petit mot sur cet archétype, ce parangon de l’artiste en loser, omniprésent dans la bd d’auteurs, qui a pris le pas sur l’image, tant en vogue au XIXe, de l’artiste maudit.

Cette figure récurrente de l’artiste en loser, si elle n’est pas une invention des blogs-bd, a beaucoup parasité la blogosphère. Certes, elle ne date pas d’hier, et j’ai un exemple en tête – celui de Journal d’un album – où Dupuy croque un portrait de lui-même très similaire, bien que beaucoup plus dramatique du fait de sa dépression. Les artistes ont toujours eu cette tendance à douter d’eux-mêmes, de leur art, de sa (et leur) viabilité (souvenons-nous de l’exemple magistral de Lantier, dans L’Oeuvre de Zola…). Certains sont prisonniers de l’inspiration qui les gagne et les quitte comme une vague incessante, et en nourrissent un sentiment d’insécurité, un manque d’assurance global. D’autres sentent qu’ils sont aussi prisonniers du regard des autres, de l’opinion d’autrui, et que d’eux dépend leur survivance, d’un point de vue esthétique, social et économique (encore récemment, je lisais sur ce besoin destructeur chez Virginia Woolf ou Sylvia Plath, qui les mena toutes les deux à en finir). Il y a donc une certaine généralisation de l’auto-dénigrement et du manque de confiance en soi chez les artistes.

C’est comme si cette simili-vérité avait explosé dans les années 2000, avec l’avènement des blogs : tout à coup, des dizaines, centaines de personnes, avaient la possibilité d’exposer leur talent et leur pratique sur Internet et les présenter au jugement immédiat de chaque internaute-badaud, lui-même enhardi par la protection offerte par l’écran, pour déverser tout ce qui lui traverserait la caboche. On se retrouvait soudainement face à une moultesse de louanges peu développées, et une kyrielle de commentaires négatifs, critiques détaillées ou avis « éclairs », participant de cette mise en fragilité de la persona du dessinateur. En parallèle, ce dernier décidait de quand même exposer beaucoup de sa vie en dessins, parce qu’il découvrait que cette fenêtre offrait une respiration à la solitude de son atelier. Et je crois que cette prolifération des blogs a engendré ces déclinaisons presque infinies qu’a connues la figure du dessinateur/loser – un quasi-réflexe de blogueur à un moment donné – se voulant le reflet de monsieur Toulemonde (« Je dessine comme un dieu, mais au fond je suis comme vous, parlez-moi et je vous répondrai. »), si populaire chez les internautes et les lecteurs.

Je ne connais pas des masses Trondheim, mais il me semble que c’est l’une des figures les plus importantes de ce « courant ». Pourtant, j’ai également avalé plusieurs volumes des Petits riens début janvier, et j’en suis ressortie avec un avis très mitigé, notamment pour l’épuisement de cette persona-là, qui m’a paru être parvenue à son terme sous sa plume. Sorte d’adulescent dépassé, le dessinateur se met en scène comme le quarantenaire qui n’a pas tout à fait passé l’arme à gauche de l’âge adulte, mais qui n’est pourtant plus un djeun. Il se montre grandi (une petite famille, une maison, du calme) mais toujours un peu farceur, néanmoins allergique aux vieux cons et un poil misanthrope. Pourtant la lecture des Petits riens ne montre plus grand chose de contestataire, tout juste un ennui généralisé, une appréciation de sa situation mêlée aux regrets nostalgiques de temps plus fous, d’une époque plus lose. Il agite parfois le spectre du loser pour le loser, sans qu’il ne le soit plus vraiment ; une persona vieillie et stagnante dans le fond et la forme, un moi complaisant et plaintif, sans véritable substance neuve à extraire.

Dans la série des simili-loosers qui se mettent en scène, le récit jouant de Pascal m’a paru plus pertinent, plus étoffé, tandis que les petits rien de Trondheim avaient un parfum d’ennui et de rien, malgré un titre avisé, qui mouline néanmoins pour l’antithèse. Pascal est fauché, il squatte, dépend de son manque d’activisme : il s’égratigne en dessins. C’est un pauvre type du genre à s’enfoncer, cumulant les tuiles, énervant la terre entière… Mais qu’on ne peut pas s’empêcher d’affectionner. Dans La Collectionneuse, Pascal Girard se sert de sa persona de loser comme d’un tremplin humoristique et dramatique : la critique envers lui-même est bien là, teintée de délicieuse auto-dérision et de mise en scène. C’est fait dans une simplicité désarmante.

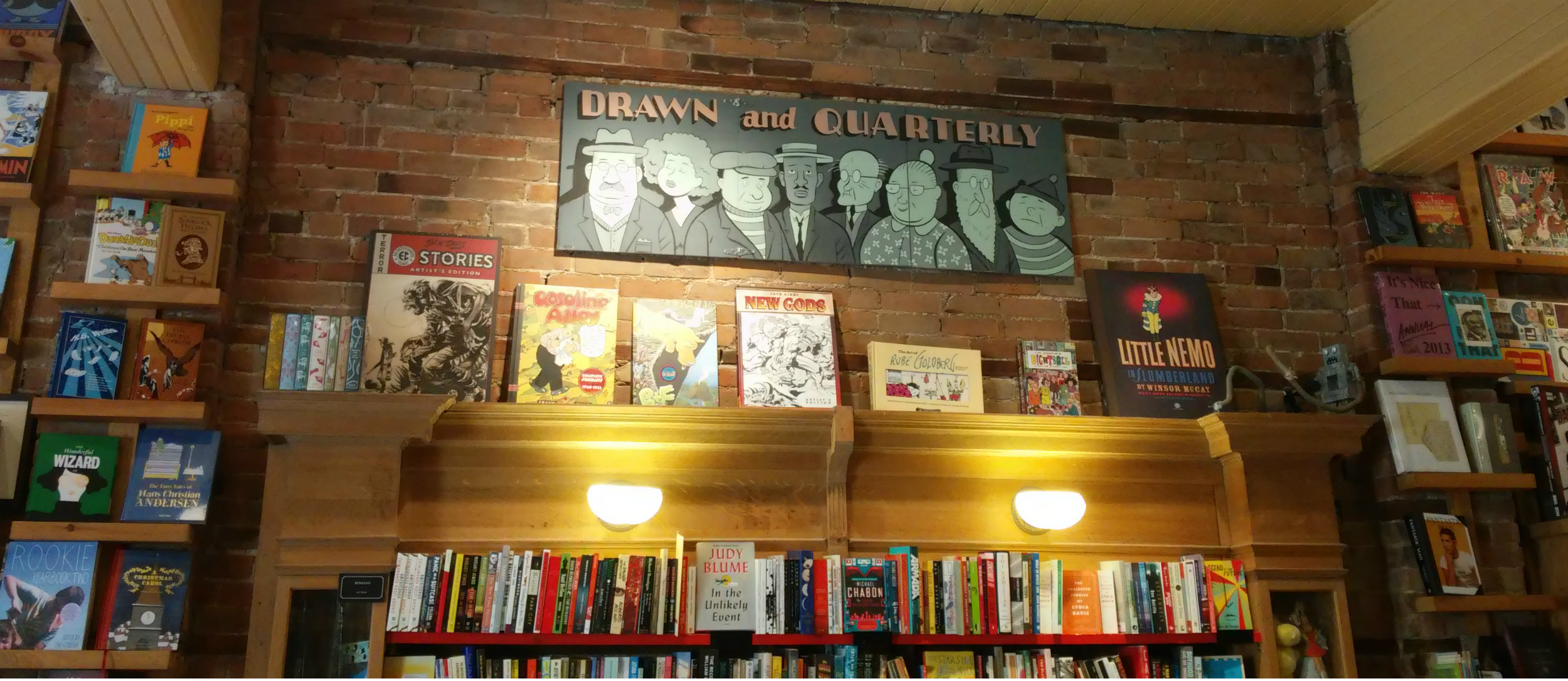

Pour conclure et inviter à découvrir ce sympathique récit, c’est l’occasion de se promener dans le Mile End, ce quartier de Montréal cher à Girard, qui abrite artistes et hipsters. On apercevra, au détour d’une page, un petit clin d’oeil au Wilensky’s ou encore à la librairie Drawn & Quarterly.

Toi aussi, danse comme un païen !

Toi aussi, danse comme un païen !