Et l’on pense à ce phare, à ce phare dont Roger Fry demanda à Virginia Woolf qu’elle lui en dévoilât la signification.

De quoi est-il le symbole ? Questionna-t-il.

De rien, mon ami, de RIEN.

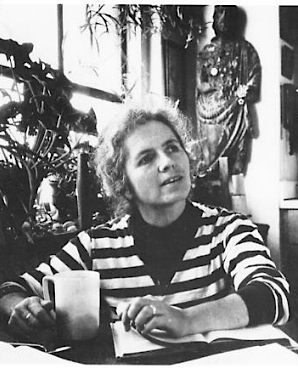

La Double vie de Virginia Woolf, de Geneviève Brisac et Agnès Desarthe

Si Flush fut une partie de plaisir de pattes en l’air et de truffe en terre, et que ses essais lus en milieu d’année restaient courts et digestibles, Vers le Phare est une toute autre histoire, si « histoire » est une étiquette que l’on peut se risquer à lui coller, tant sa forme expérimentale est une gageure.

L’intrigue tient un peu de signes : dans les Hébrides au début du siècle dernier, sur une île où séjournent la famille Ramsay et ses proches, un petit garçon – James Ramsay – rêve de faire une promenade au phare. Sa mère, encline à lui autoriser cette faveur, voit son projet contrecarré par le patriarche, Mr Ramsay, qui prévoit qu’il y aura de la pluie, d’une façon aussi unilatérale que son statut. Dedans et dehors, les gens vaquent à leurs activités ; dehors et dedans, les pensées se promènent, se rencontrent, se séparent et tissent un monde.

Retranscrire le passage du temps, saisir les fils de la mémoire

On l’aura compris, il ne se passe pratiquement rien, si ce n’est le temps qui passe, qui est en réalité le sujet central du livre : comment rendre, en mots, les durées, les espaces ? Retranscrire le passage du temps, saisir les fils de la mémoire, voilà les prises de vue auxquelles s’essaye Vers le Phare. Le roman est composé de deux chapitres principaux (« La fenêtre » et « Le phare »), et d’un troisième très court (« Le temps passe »), servant d’entracte, de passage entre la soirée d’été du premier chapitre, et l’excursion au phare du second chapitre, se déroulant dix ans plus tard.

Tout se joue en l’espace de quelques heures, avant le diner et après le dîner. La narration, à la fois omnisciente et plurielle, va comme un courant d’air passer d’une personne à une autre, rentrant par les interstices, pénétrant jusqu’à la conscience de chacun, puis quittant l’habitat au gré des silhouettes s’approchant. Une narration flottante, comme un esprit occupant tel ou tel corps, venant en sucer la pensée, et dont les va-et-vient ne semblent motivés par rien d’autre que la proximité des corps qui se côtoient.

Le second chapitre, le plus court, est magnifique : c’est un pur exercice de forme, à la fois concret, abstrait, balayant les recoins de la maison qui se vide et va rester ainsi, désertée, pendant près de dix ans. Le point de vue s’élève au-dessus du sol et se projette dans les airs, pour observer la poussière s’amasser sur les meubles, les ombres riantes des passants, l’immuable stature des domestiques vacant à leurs tâches au gré des saisons. Il faut rendre la traversée des vivants et des morts interceptés par la pantière du temps.

Une dimension autobiographique : un besoin de purger, d’exorciser

Virginia Woolf a reconnu (dans ses lettres ou dans son journal, ma mémoire me joue des entourloupes) que Vers le Phare était une entreprise psychanalytique : on y retrouve beaucoup de sa biographie familiale. Il y a ce père obsédant et tyrannique, cette mère irréelle, parfaite jusque dans sa mort, qui a lieu entre parenthèses dans l’inter-chapitre. D’autres tragédies se font écho, comme celle du personnage de Prue Ramsay, morte en couches, rappelant Stella, la demi-sœur aînée de Virginia décédée trois mois après ses noces ; son frère Thobby, ainsi que son neveu Julian Bell, tous deux partis si jeunes, sont retrouvés dans le destin d’Andrew Ramsay, tombé au champ d’honneur ; sa sœur, Vanessa, et elle-même s’incarnent toutes deux en enfants, dans James et Cam, et dans des figures extérieures, comme celle de la peintre célibataire, Lily Briscoe, offrant une alternative de vie à celle plus traditionnelle, prônée par Mrs Ramsay.

Woolf emprunte, voire plagie, la vie de son père, pour donner forme à Mr Ramsay : un être bridant ses enfants, inspirant en eux des sentiments contraires et puissants, tour à tour fascinés, subjugués, puis haineux, dégoutés et enferrés. De son père, Virginia dira d’ailleurs :

Anniversaire de Père. Il aurait eu quatre-vingt-seize ans. Quatre-vingt-seize ans. Mais Dieu merci, il ne les a pas eus. Sa vie aurait absorbé la mienne. Que serait-il arrivé ? Je n’aurais pas écrit, pas un seul livre. Inconcevable.

Il y a cela aussi, dans Vers le Phare, des clefs de lecture qui ouvrent différents tiroirs de la psyché de son auteure. De fait, le père de Woolf décède alors qu’elle a vingt-six ans ; tyran victorien qui ne permit pas à ses filles d’aller à l’école, il leur laissa toutefois le libre accès à sa colossale bibliothèque, que Virginia lira de bout en bout dès son plus jeune âge ; quant à la peinture, il ne la considérait qu’avec circonspection. Ses filles se construisent contre lui, ou bien s’éteignent dans son giron, comme leur demi-sœur, Stella, que l’on prétend à moitié folle, peut-être d’avoir été bridée par ce second père. À la mort de leur père, ses filles se mettent à respirer la vie, l’art et le cosmopolitisme. L’une se mettra à publier frénétiquement, l’autre s’adonnera à la peinture.

Je suppose que je fis ce que les psychanalystes font pour leurs malades. J’exprimai une émotion très ancienne et très profondément ensevelie.

Pietro Citati dressa un beau portrait des années pendant lesquelles Virginia Woolf rédigea Vers le Phare.

Le souci de la création

Cet effort de création est l’un des sujets du roman, dans ses motifs, ses personnages, ses paysages. Woolf s’interroge : qu’est-ce que la composition ? Qu’est-ce que la création ? Qu’est-ce que l’art ?

Que ce soit l’écriture ou la peinture, il y a le même effort de création de composition, d’observation et d’élévation. Elle révèle, aux travers des mouvements de sa narration, la multiplicité et la simultanéité du point de vue : le regard en écriture et en peinture est conjoint. Cette question esthétique était prégnante dans la vie et l’œuvre de Woolf, qui se rendait toutes les semaines au musée, dans des galeries, allait écouter des concertos, observait attentivement la vie se dérouler dans les jardins londoniens où elle se promenait presque quotidiennement. Une question qui transparait dans la tenure de son journal : comment formuler, rendre sa phrase étanche à la tentation de la logorrhée ?

Woolf est une écrivaine exigeante, aux mot pointus, retournés cent fois avant d’emprunter le chemin de la page imprimée. Une auteure cérébrale, qu’on méprend souvent pour tout autre chose, comme le disent si bien Agnès Desarthe et Geneviève Brisac :

Les lettres de Virginia Woolf l’ont rendue immortelle, elles ont fait d’elle la plus fragile des mortelles immortelles.

Elles ont, comme elle le devinait d’avance, faussé ses relations avec nous, comme elles faussaient ses relations avec ses contemporains. Elles l’ont désacralisée, la faisant du même coup sortir de la cohorte des géants. Elles ont enfin élevé un mur d’incompréhension entre les lecteurs trop familiers de Virginia, et une œuvre formaliste, si exigeante et difficile qu’ils viennent s’y casser le nez et, déçus, s’en éloignent. Personne ne leur avait dit que c’était une œuvre qui, à l’instar de celles de Lowry, Joyce, Proust ou Faulkner, se méritait.

La Double vie de Virginia Woolf, de Geneviève Brisac et Agnès Desarthe

Aparté finale. Brisac et Desarthe articulent avec brio l’une des plus grandes injustices faites à l’œuvre de Virginia Woolf, une affaire similaire collant aux basques de Jane Austen : leurs œuvres sont tombées dans le creux de l’œil public, qui pense déjà les connaître et se fait une idée préconçue de leurs écrits.

Le cas de Jane Austen est d’une simplicité quasi-absolue : on s’attend, en ouvrant ses romans, à découvrir du sirupeux, des histoires d’amour contrariées qui finissent bien. Et l’on se « casse le nez » sur une écriture sardonique, une écriture du détail domestique, l’une des premières écritures qu’on qualifiera de « purement féminine », car elle aura tiré ses sujets de la sphère féminine. Une simili-évidence aujourd’hui : on oublie pourtant qu’au XVIIe siècle, les femmes n’ont que des hommes pour modèle, leur style à singer, et leurs sujets à épouser. Au contraire, choisir une écriture du domestique, des rapports intérieurs et extérieurs se tramant entre femmes, de la domesticité, et, plutôt que de l’amour et du romantisme, de la nécessité de mariage en milieu de survie sociale, choisir de se pencher sur ces questions en se départissant des nœuds d’intrigue masculins comme le fait Jane Austen, en docte de l’espace féminin, est une grande première. Loin d’être une féministe, bien que ses personnages féminins aient du caractère, l’écriture d’Austen est conservatrice : il ne faut pas détonner, mais trouver le moyen de concilier, avec le plus de loyauté possible, soi et les autres. Elle est largement le produit de son temps.

Si elles ont souffert de préjugés frères, Austen et Woolf ne sont pas faites du même moule. Un autre problème se pose pour les écrits de Virginia Woolf, dont les spécificités sont différentes : tout comme on croit, en ouvrant un roman de Jane Austen, se retrouver uniquement dans le récit des affres amoureuses d’une héroïne romantique, on pense, en ouvrant un livre de Virginia Woolf, en prendre un peu plein la tête d’histoires féministes, engagées, peut-être romanesques. On ne saurait pas mieux se tromper. Les romans de Woolf sont des ovnis, ils l’étaient hier et le demeurent aujourd’hui. Des livres expérimentaux, abstraits, concrets, des voix se chamaillent le devant de la page, le temps passe ou ne passe pas. On ne sait pas toujours en quel lieu on se trouve, on ne sait pas toujours qui émet une pensée, on ne sait pas toujours où l’on se dirige, ni pour quels motifs. C’est l’écriture pour l’écriture, avec la volonté première de parvenir à créer, à concevoir quelque chose de réellement neuf, par-dessus des siècles de création littéraire. La volonté de retourner les manches du roman et d’en éclater la doublure.

Toi aussi, danse comme un païen !

Toi aussi, danse comme un païen !

Ce type a l’air juste super sympa

Ce type a l’air juste super sympa