Je m’attache à rouvrir la biographie quelques chapitres précédant l’halte molle de mon marque-page quand je réalise déjà deux messages gambergeant leur sens et patientant une ultime reconquête pour une satisfaction plus que fluctuante au gré des relectures…

Je convoitais des allusions en images d’êtres et de gens pour une guinguette de ma liste verte, mais trois chapitres à annoter me font reporter.

Je l’ai signifié et le mime encore avec des lettres – quand la technologie virtuelle du pantomime m’escorterait gentiment devant une webcam pour patiemment m’exposer ses fonctionnalités et ses principales polémiques spécialement liées au commode et complaisant exhibitionnisme (mais tout autant un moyen sympa de communication et l’exutoire le moins dangereux pour évacuer ses importants excédents de narcissisme), l’enquête se réduit peu à peu à d’éparses allusions à l’antiquité, et d’autres expressions troublantes.

Ainsi, relevé d’une étonnante anecdote au cours de laquelle est rapporté Cocteau : au pendant de la première guerre, « Cendrars le découvrit une nuit, couché au pied de l’obélisque de la Concorde, lors d’un bombardement de la Grosse Bertha, en train de composer une sonate « pour la pharaonne qui est enterrée là-dessous ».

À la fois « romanichel de l’apocalypse » sur des champs en batailles, renard se faufilant dessous les crans d’une échelle de grand huit parcourant les mouvements littéraires au travers des années qui s’enchaînent, toujours nomade et plus intégré dans le monastère mondain que cette nonne pourtant bien pieuse. Comment ne pas se ligoter à ce spectre qui lie cet entier témoignage, à moins de lire les paupières closes…

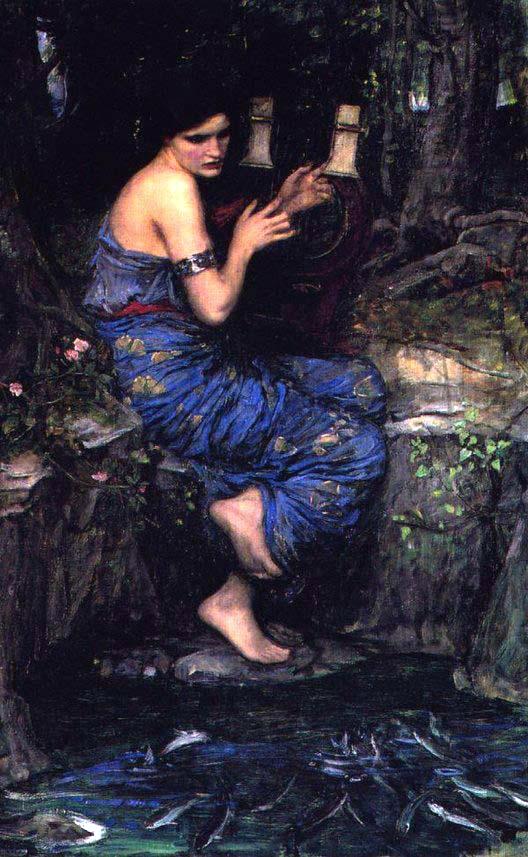

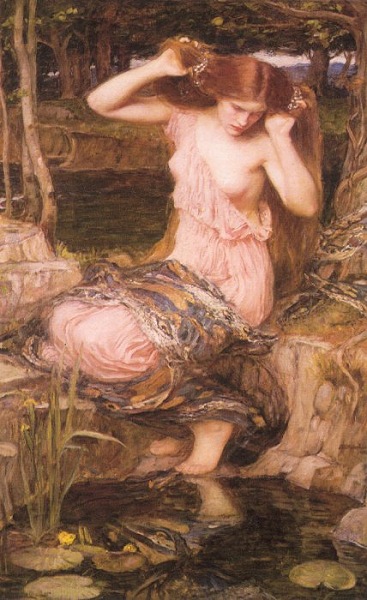

Au détour, voilà qu’on apprend qu’Apollinaire, déjà décédé, a laissé des Mamelles de Tirésias qui excitent la curiosité, comme celles d’une jeune biche un petit faon, tandis que Satie compose une Vie de Socrate, et que j’avais omis l’appellation éloquente des éditions de la Sirène.

L’heure est bien à la traîtrise ! La lassitude, ou tout simplement à l’évolution : le bagage antique est jeté à la mer et peu à peu, le rivage change ses formes pour mieux convenir aux assauts d’une mer de nouveau neuve :

Ces inventions techniques [cf. la tour Eiffel] trouvent alors une pleine reconnaissance et plastique à mesure que l’art s’éloigne des exigences apolliniennes de clarté et d’harmonie héritées de la Grèce

On ne s’en éloigne que pour se rapprocher du (néo) classicisme, pour mettre en avant le chaos, la dissymétrie, la laideur, la vitesse et la folie – toutes vertus dionysiaques. Le pré dadaïsme est un stade quasiment dépassé.

Cet éloignement permet un répit de plus en plus long, qui me fera rabattre temporairement les investigations sur le prochain mouvement qui éjectera définitivement l’ancien, soit le dada show.

Alors puisque le vrac est à l’honneur dans ce post, puisque le vrac fait craquer mes tiroirs à raisonnements, alors voici un relevé de ce même chapitre : parfois vous trébuchez sur des suites syllabiques qui vous incitent à déclarer votre lecture en suspension, afin de saisir un surligneur. Souvent nombre de syllabes à vous flottent dans un espace incertain et indiscernable de votre tête, à la recherche de remarques à formuler, mais souvent ces syllabes ne décèlent jamais bouche pour s’en sortir. Voilà pourquoi voici quelques unes de ces suites, avec plus ou moins de commentaires, pour un peu d’amour du mot, et beaucoup d’absence de sens.

Les phrases notoires de ces chapitres, issues tout d’abord du bec de Cocteau :

Il n’y a pas de précurseur, il n’y a que des retardataires.

Fameuse phrase, suite à la mise en place, semée d’embûches, du ballet Parade, et rencontrant l’incompréhension ou la déception de certains spectateurs et critiques.

La poésie est une religion sans espoir.

Même si. Je crèverai d’en être adepte.

Extrait du Potomak : « il était une fois un caméléon. Son maître, pour lui tenir chaud, le déposa sur un plaid écossais bariolé. Le caméléon mourut de fatigue. »

Gare aux excès, voilà une fable excellente prévalant pour les festins de réveillons…

L’étrange alchimie identitaire de Cocteau, à propos de Parade pour qui il a collaboré avec le compositeur Satie et le décorateur Picasso. Cette phrase est donc tenue à son propos, révélant un peu de cette paranoïa sous-jacente, crépitant sous lui (croyant que ses influences auprès des deux artistes sont si importantes, que chez lui tout leur fut puisé…) :

Il sait bien que les décors, les costumes sont de Picasso, que la musique est de Satie, mais il doute si Picasso et Satie ne sont pas de lui.

Son premier désir avait même été de rendre mythiques les vols de Roland Garros, d’en faire un Jupiter venu rapter, sous la forme d’un aigle d’acier, une sorte de Ganymède moderne convaincu, comme lui-même le dira dans le Discours du grand sommeil, de ne pas être fait pour la Terre.

Mais ce détachement pour la Terre est à rapprocher de son aimantation vers l’effrayante Mort, celle qui hante l’homme encore jeune de soif de vie introuvable : en somme, voici l’orphisme qui après un historique progressivement chronologique (si le mot pléonasme existe, ce n’est pas pour en faire des chouquettes la veille de Noël) concrétise enfin sa présence et met fin à ses déambulations spectrales.

Orphée n’est pas tout frais dans sa vie, son père s’étant retiré la vie, le voilà ayant déjà expérimenté maintes fois des séances de spiritisme pour invoquer le nom de son créateur, royaume mortuaire rouvert lors de la première guerre. Mais peut-être est-ce sa première incursion dans sa littérature : et voilà que dans son poème « Visite », Jean Le Roy le mène aux Enfers…

Empris aux songes, peut-être aux apparitions, voici « la force émanant du mort lui transmettant des messages inhumains et qu’il prend sous dictée » : et à la lecture de cette anecdote, je me frappe moi-même de stupeur. Voilà qui m’évoque plutôt mille fois qu’une, les messages que Jean-Marais alors Orphée capte précautionneusement à la radio : ces messages proviennent en réalité de Ségeste, sont lapidaires et dénués de signification pour celui qui les émet sur ordre d’une magnifique Mort. Comme je regrette soudainement d’avoir négligé de copier cette vieille cassette prêtée par un professeur de cinéma bien équipé… A l’heure des promotions festives, il est temps de se réarmer et convenablement cette fois : persuadée que la Fnac liquide des stocks de classiques par lot, pour entuber les nécessiteuses comme moi avec un bon film et deux navets.

Et pour continuer dans l’orphisme, le voilà désirant « abattre le mur invisible le séparant de tous ceux qu’il avait perdus ».

Pour transition, voilà un homme du siècle passé, anxieux jusqu’au délire et extrêmement dans le domaine amical. Une de Proust :

« l’amitié est l’erreur d’un fou qui croirait que les meubles vivent et causerait avec eux ». Jugement très sévère de certains individus plats et sans consistance, bons qu’à être présents pour enrayer toute sensation apparente de solitude.

Et puis, pour en finir, Nietzsche :

« La nature plait aux hommes parce qu’elle n’a pas d’opinion sur eux. »

Très juste non ? Et mériterait sans nul doute importante réflexion dont suis incapable (tarde heure qui taille jusque ma syntaxe) et qui a déjà probablement été donnée. Nous ne sommes donc pas prêts, et ne le serons jamais à habiter avec les critiques, avec les remarques. Nous sommes à cause de cela, constamment sur la défensive, soit-elle élastique. Cela dit, avancerions-nous sans remarque, sans interlocuteur, sans répondant ? Si tel est ce cas, serait-ce une véritable progression ou une simple déambulation dans des lieux chaque fois divergents ?

Toi aussi, danse comme un païen !

Toi aussi, danse comme un païen !