Engouffré il y a quelques années, j’avais gardé en mémoire informatique des impressions de lecture sur cette intense leçon de narration. Il est temps de revenir sur cette écriture parrainée, par son adaptation ultérieure, par sa traduction flanchante, et de se parrainer soi-même en se republiant depuis les limbes.

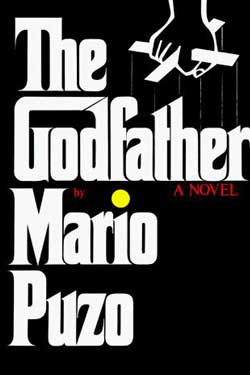

Car Le Parrain, ouvrage de Mario Puzo, référence de la trilogie de Coppola père et films auxquels participa l’écrivain en tant que co-scénariste, est avant tout un petit bijou de narration.

Aux yeux de ses voisins, Don Corleone est un patriarche, un respectable père de famille qui a su donner à ses enfants une éducation où les rigoureux principes de la morale sicilienne s’adaptent aux nécessités de la vie américaine. Mais sa vraie famille est plus vaste ; c’est une des » familles » de la Mafia dont il est un des chefs les plus aimés, mais aussi les plus respectés, car il est raisonnable et juste. Pour eux, il est le Parrain. Le Parrain, c’est l’évocation d’un monde souterrain qui sape les fondations de l’Amérique, d’une pègre redoutable que la société voudrait ignorer, mais que de retentissants scandales ne cessent de révéler au grand jour. De New York à Las Vegas, des somptueuses villas de Hollywood au maquis de Sicile, voici le portrait d’une nation gangrenée par ses syndicats du crime, sa guerre des gangs et ses puissances occultes.

Mais tout cela est bien plus alambiqué, me permettrais-je ? Plus amphigourique.

Si le livre a inspiré la production cinématographique, ce n’est diantre pas sans raison. Livre au suspense impitoyable et à la trempe bien solide, Le Parrain soigne son histoire, maîtrisée d’un bout à l’autre. Point d’esbroufe, l’action prône devant tout discours, et détrône parfois l’intelligence.

« Chaque chose en son temps ». Ainsi pourrait être empaquetée l’intrigue. Le lecteur n’est mis au fait des détails obscurs de l’histoire que lorsque le temps est venu pour lui de saisir la complexité d’un protagoniste et par là-même, ses mobiles d’action. Le procédé est efficace : les personnages sont esquissés, l’auteur nous présente à eux par le biais du présent et de leurs différentes charges. Nous suivons tranquillement leur évolution, sifflet au bec, l’attention présentement focalisée sur les agissements de la tête de la Famille. Puis débarque l’instant où un acte d’envergure vient exploser la vitre des apparences maintenues par le rôle que chacun des personnages est tenu de jouer. Mais en maestro des suspensions, Puzo opère un retour en arrière systématique chaque fois qu’il s’agit d’assister à la réalisation de l’importante opération qui se monte depuis des dizaines de pages. Il faut savoir ménager son histoire.

Ainsi vous voilà expulsé bien dix ans en arrière à la découverte de menus détails de vie : vous apprenez comment de fil en aiguille, cet homme est devenu ce qu’il est et est entré au service de la famille. Vous épousez ses motivations, ses enjeux, son mode de pensée. Et lorsque vous avez terminé de faire sa pleine connaissance, vous le retrouvez dans le présent, prêt à accomplir son forfait. Le suspense est alors durement mené et vous détient en haleine.

Ces retours en arrière pourraient paraître frustrants et fastidieux si mal menés : car lorsque inondé dans le déroulement du récit, vous êtes sommairement interrompu pour vous attacher à des détails généalogiques de certains des protagonistes, vous ne désirez rien que de retrouver votre cher présent de narration pour connaître l’issue des événements. Je l’avoue, il m’est arrivé de survoler quelques paragraphes, trop emprise à l’envie dévorante de connaître la conclusion de la trame narrative présente. Mais la vérité, c’est également celle de n’en avoir sauté que très peu (on se rassure comme on peut), et que ce livre de 481 pages à la police bien corpulente s’est engouffré dans ma tête en moins d’un jour, nuit de 8 heures et repas tout compris. Point ne faut de fanfaronnade, cette remarque n’a pour but que de vous signifier que votre serviteuse n’a pas lâché d’un seul ongle la reliure du Parrain.

Avec ses retours en arrière distillés çà et là qui feront fortement leur effet, le livre est composé de sept parties, dont la première ne comporte pas moins de cent-soixante-douze pages et la toute dernière pas plus de six (je vous épargne le camembert, mais l’intention est là). Ainsi, les retours se composent également dans l’espace : il n’est jamais permis au lecteur de suivre l’un des membres de la Famille au détriment d’un autre, mais il ne l’est pas non plus de lui faire lire deux lièvres à la fois. Chaque prose en son temps, et le changement de partie permet souvent une transition pour se focaliser sur les membres qui n’ont pas été oubliés, mais laissés temporairement sur la touche.

Mais il y a un hic, et pas des moindres : Le Parrain est relativement mal écrit, mal traduit, ou bien les deux. Pour re-contextalualiser ma harangue, l’édition qu’il m’a été permise d’alpaguer date de 1970. Je ne parviens pas à remettre le gant (puisque je contextualise, il faut bien s’adapter au givre qui habille le carreau) sur le dit-volume, mais il s’agit probablement d’une édition de J.-C. Lattès ou de Robert Laffont.

Assez paradoxalement, l’auteur maîtrise sans aucun doute sa narration qui malmènera plus d’un lecteur. Il tient rudement bien ses personnages et son histoire n’a pas à blêmir, très loin de ça. Mais l’écriture est simple, parfois frustrante de simplicité et souvent maladroite. On dénombre dans le livre plusieurs marques de présence d’un narrateur, plus ou moins indésirables. Jamais la narration omnisciente ne laisse transparaître une quelconque existence : tant, que lorsque une phrase comme « C’est là que nous retrouvons notre bon Antonio » (prénom fictif) au détour d’un retour de flash-back, on se prend à se demander qui est ce « nous » de connivence, car on ne se souvient pas que le narrateur ne nous ait jamais enjoint à rallier les actants de ce spectacle mafieux. Malgré sa terrine sympathique, on a envie d’aller déterrer les mânes de cet italien dégrossi pour lui signifier de toucher à sa plume parce qu’on a pas gardé les faisans ensemble. Plusieurs de ces phrases m’ont faite tiquer à regrets.

Font souffrir également toutes ces notes entre parenthèses, ignorant s’il s’agit de la marque de présence d’un traducteur ou de maladroites précisions de l’auteur : un mot italien que le lecteur serait susceptible d’ignorer et une parenthèse se chargera de son instruction le plus puérilement du monde (ça copain, ça veut dire « c’est notre affaire », cosa nostra, c’était une expression courante dedans le milieu). Ne remarquant aucune note en bas de page, aucune en fin d’ouvrage et pas même de préface ou d’index, il n’en est que plus probable que ces parenthèses soient l’œuvre d’un malhabile traducteur. Traducteur que j’aurais de toute évidence châtié sans déplaisir à la lecture d’expressions, telle que « à la bonne franquette » dans un contexte qui ne la tolère pas (selon mon avis d’ignorante que j’ai le toupet, que dis-je, l’outrecuidance de proposer à vos petits yeux gourmands). Et j’oublie presque de vous ennuyer avec les monumentales coquilles, jusqu’aux absences de lettres, qui sont la cause de toutes ces éruptions de sang et du relief nivelé le long des avenues de mon cuir chevelu.

Tout ça pour trouver du mal à une histoire passionnante ? Peut-être bien, mais pour inviter à se le procurer en VO également si l’anglais ne constitue qu’une balustrade pour la lecture, car si la traduction n’est pas si médiocre, c’est qu’exceptés quelques termes techniques tels que « poinçonneur » ou de l’argot passager (une souris et une minette, etc.), elle ne devrait pas poser tant de soucis de compréhension. Par chance, on peut également ramasser l’édition dont la traduction n’est pas désapprouvée (puisque non testée) par votre débitrice.

En résumé, loin d’être un monument littéraire, car péchant parfois dans son manque de finesse à l’égard du lecteur, Le Parrain et son histoire passionnante sont dotés d’un capital sympathie que l’on pourrait difficilement passer outre, et se lira vachement d’une traite (… de l’art de gâcher sa chute).

Toi aussi, danse comme un païen !

Toi aussi, danse comme un païen !

Leave a Reply