Kounnioupattouma n’a jamais eu d’éléphant, mais son grand-père si : sa mère, Oumma, ne se lasse pas de lui lanciner à longueur de jour et de nuit. Née dans une famille nantie musulmane, tout au sud de l’Inde dans la région du Kerala, elle occupe ses années à observer la loi du Coran, celle de ses parents et celle de son pays. Estimée pour son éducation distinguée, elle connait sa religion sur la pointe de ses phalanges et s’en remet bon gré bon gré aux directives de ses aînés : il faut à tout prix éviter les incursions de l’avili Iblis – Satan – respecter les rites et se tenir bien éloignée des kafirs, non-musulmans dont les vêtements et les cheveux peignés sont une offense. La finalité de son existence : le mariage bien sûr, elle s’y prépare en permanence, car on ne peut jamais prévoir les irruptions impromptues des soeurs de fiancés potentiels, venues prendre les mesures de sa croupe et tester la marchandise intellectuelle. Il ne faudrait pas investir à perte !

Mais Kounnioupattoumma est la fille chérie de la fille chérie d’Anamakar, et sa noble lignée ne saurait accepter les deux-cent prétendants venus premiers : aussi est-elle perchée du haut de ses vingt-et-un ans, toujours célibataire et pressée de s’établir. Mais voilà que son Bapa de père, le notaire Vattan Atima, lui retire soudainement tous ses bijoux, les pèse consciencieusement et les refourgue à ses créditeurs : des procès intentés de longue date ont finalement été perdus, et la famille se trouve ruinée du jour au lendemain. Obligés de quitter leur foyer, leurs domestiques et leurs biens, parents et enfant s’exilent à la campagne, pour atterrir dans une cabane de fortune, déshonorés et oubliés. Qu’à cela ne tienne, entre esclavagisme filial et ouverture à la nature, Kounnioupattoumma enraye tranquillement la rigidité de son sort et interroge sa pratique de la loi.

C’est un petit conte savoureux, mené par l’un de ces personnages à la fois au centre et effacé de son récit : la jeune femme observe et s’interroge, mais ne s’avère guère très prolixe, à l’inverse de sa mère, véritable bilieuse de complaintes. C’est aussi l’histoire d’une grande naïve, presque sauvage, civilisée dans son obéissance, mais abandonnée dans son rapport à la nature, qui expérimente le sentiment. Le personnage de Kounniou parait dénué de passion et de volonté propre, endormi par les préceptes, dotée d’une acuité non-révoltante. C’est sa rencontre inattendue (et romantique, il faut bien reconnaître que la scène vaut son pesant de papillons ventrus) avec un inconnu, alors qu’elle a glissé dans un fossé en cherchant à sauver une petite moineau qui s’était querellée avec son intendre moitié, qui l’initie à la passion. La scène de ménage des moineaux est d’ailleurs assez caustique, la faune s’y ramène au complet et chacun, de l’écureuil au pivert, y met son grain de sel. C’est avec plaisir et indulgence que l’on écoute la jeune fille se plaindre d’avoir « le coeur qui fait mal », sans en appréhender la véritable provenance. L’amour lui prend comme un coup de soleil, jusqu’à l’étourdir physiquement, et le récit en prend un tour charmant. Il reste que ses pratiques changeantes de fin de récit sont influencées de cette autre manière, et la façon dont elle embrasse une certaine modernité demeure consensuelle dans son rapport à l’ordonnance de l’Un. Le dénouement, convenu (un conte reste un conte), récolte la satisfaction personnelle, mais demeure un consensus individuel trouvé dans le cadre délimité de la tradition.

On sent dès l’entrée que Kounniou est encline à s’interroger sur les pratiques rigides qu’il lui est demandé d’observer : les sens affûtés, elle soulève ce qui semble être quelques incohérences, notamment à l’égard de certaines règles s’appliquant exclusivement aux femmes. Mais jamais n’assène-t-elle quelque vérité que cela soit, ou même quelque doute : elle observe, relève un sourcil et un point interrogateur, en toute humilité et naïveté. C’est là la force du livre de Basheer : on y percevrait presque ce qui a poussé tant de censeurs passés à démultiplier les autodafés. Car la simplicité avec laquelle la jeune Kounniou contemple sa condition et la conduite des autres devient aux yeux du lecteur, un solide trépied duquel initier une indiscipline.

On observe également la jeune femme dans son rapport avec la nature, et il y a là de poétiques instants dans Grand-père avait un éléphant : de tout son dévoué caractère, Kounnioupattoumma raisonne avec les bêtes comme avec les humains, leur applique en réverbérations les enseignements qui lui sont acquis. Un drôle d’épisode l’illustrant se déroule ainsi : alors qu’elle décide de plonger une petite tête dans un étang à nénuphars, elle se retrouve assaillie par une sangsue affamée. La sangsue lui pompe les veines, et Kounniou attend, mi-horrifiée, mi-désespérée, que la bête ait fini son affaire : une fois s’être fait péter la poche à sang, elle se décramponne et retourne à son étang. La jeune indienne est à deux doigts de prendre sa revanche et d’écrabouiller la bêbête, énervée d’avoir été si vilement utilisée. Mais elle se souvient à temps que la sangsue doit, comme elle-même, avoir un Bapa et une Oumma, et probablement un mari. C’est cette dernière pensée rigolote qui l’empêche d’assouvir sa soif de vengeance et elle se contente d’admonester verbalement l’animal. Alors qu’elle constate qu’effectivement la sangsue a rejoint son compère pour barboter à la surface de l’eau, une anguille passe par-là et la gobe toute entière. Kounniou observe le spectacle, alors que toute la famille anguille rejoint ce premier envoyé bien repu, et y colle une réflexion sur les rapports humains, bien impropre aux émanations de dame nature.

Naïveté, ignorance, sensibilité… Le conte interroge cette pratique de pensée, puisque Kounniou en vient à côtoyer des voisins musulmans, aux abords kafir, mais dont la pratique plus lettrée et progressiste de la loi religieuse, les ostracise d’une partie dévote de la population. Aïsha et Nisar Ahmad, les deux jeunes gens jugés présomptueux, prenant leurs quartiers dans la cabane voisine, sont les enfants d’un universitaire et ont fait des études. Aïsha va jusqu’à corriger le parler syntaxique de son amie, cette fausse bécasse, qu’elle considère fautif. C’est le moment de confronter deux observances musulmanes, et de constater que la culture tant louée de la jeune fille, se confine à la loi et est appelée ignorance par ses nouveaux amis, les premiers du genre. Kounniou ne sait pas même lire, malgré son statut de riche déchue : sa mère voit d’un mauvais oeil toutes ces excentricités auxquelles la tradition n’a pas eu égard. Pourtant, son jeune esprit et son corps mûr s’élèvent à leur manière contre ces bornes conservatrices, afin d’aller vers une dévotion plus raisonnée et réfléchie, accordant au praticien une autonomie et une confiance qui le gardent auprès des écritures originelles de la loi.

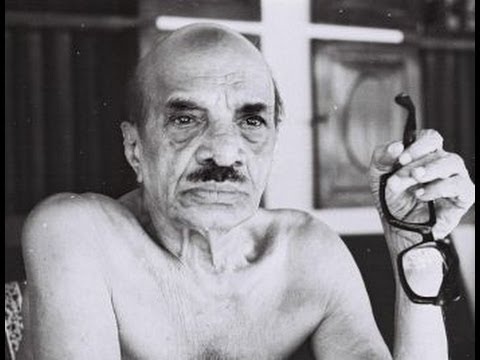

L’auteur, Vaikom Muhammad Basheer, était lui-même originaire de cette région du Kerala, mais de confession hindouiste, ce qui m’interpelle beaucoup mis en lien avec son récit imprégné de bout en bout par la mythologie musulmane (car c’est ainsi qu’elle apparait par instants), et la critique d’une certaine pratique (une pratique qui ne se modulerait pas, et serait même éloignée des écritures). Les superstitions religieuses, au bout du conte, en ont pour leur roupie. Le tout au moyen d’une écriture nue, poétique et tranquillement caustique : le livre a soufflé, mais la feuille n’est pas tombée.

Toi aussi, danse comme un païen !

Toi aussi, danse comme un païen !

Leave a Reply